Análisis del tiempo en el primer capítulo de “El otoño del patriarca”, de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez (Aracataca, Colombia, 1927-Ciudad de México, México, 2014), escritor y periodista colombiano de la generación del Boom Latinoamericano. Su infancia marcó su destino por la influencia de sus abuelos. Su abuelo, EL Coronel Márquez, lo llenaría de historias sobre guerras civiles, en las que había participado defendiendo la causa liberal y las historias de su abuela Tranquilina y las mujeres a su alrededor que trataron sobre premoniciones, símbolos y aquellas leyendas para sembrar miedo que todos los pueblos desarrollan.

En Bogotá comenzó a estudiar derecho, hasta que se hizo el llamado “Bogotazo”, un caos político que lo obligó a mudarse a Cartagena de Indias, donde se empleó en el periodismo. Una profesión que le facilitó viajar, ampliar su mundo cultural y desarrollar su narrativa.

El escritor tuvo dos obsesiones: la literatura y la política. Y es esto lo que lo llevó a una literatura de compromiso social. Las características que marcan su literatura, son la combinación de lo histórico con el realismo mágico, la firme creencia sobre que Cristóbal Colón marcó el inicio de regímenes dictatoriales en América Latina, y sueños, deseos profundos de libertad y desarrollo para el continente. Este último aspecto, hizo que simpatizara con Fidel Castro y su revolución en Cuba, generando en él un interés profundo hacia la figura del poder, tanto de un pueblo y un líder carismático que luchan por liberarse y, por otro lado, la del dictador.

Su obra El otoño del patriarca, es producto de las experiencias de esa etapa dialogante con Cuba y las crisis sociopolíticas que se vivian en América Latina. Su novela es resultado de la combinación de personajes reales en la historia universal que dominaron a su población y una parte de su imaginación.

Trabajó sobre los dictadores en América Latina, como Juan Manuel Rosas y Moctezuma. Otros de Europa, como el romano Julio César, la tragedia griega de Sófocles Edipo Rey y otros más. Con ello, su intención era dar una visión universal del poder e identificar, rastrear pautas de comportamiento de ese tirano que todos llevamos dentro, que se desarrolla a partir de ciertas condiciones sociales. Lo que le ayudó a escribir la novela, fue su decisión firme de vivir en España, con la intención de experimentar una dictadura, la de Franco.

La estructura del primer capítulo de su novela, es de un solo párrafo en prosa. Lo que induce a pensar o remitir a la narración oral latinoamericana. Sujetos que se cuentan a sí mismos el suceder de los acontecimientos, mezclando voces y tiempos. Sin orden temporal ni identificación clara de personajes. Es el habla, el contar de las personas comunes, que regularmente tienen una educación mínima.

De acuerdo con la teoría formal sobre los géneros discursivos de Bajtin (1999), El otoño del patriarca sí entra en los conceptos de ser un plurilingüismo social y el plurifonismo individual, porque son un juego de voces alternándose en el texto para contar y contarse lo que ha sucedido. Lo que sí se rompe aquí, es la interdependencia del espacio y el tiempo, porque, aunque se mezcla la historia y la narración, existe una yuxtaposición de tiempos por medio del estado de los objetos. Tampoco define personajes, a excepción de cuatro: el protagonista y Patricio Aragonés, su sustituto, que en ocasiones se confunden los dos; un poco a la madre Bendición Alvarado y al general Rodrigo de Aguilar.

Asimismo, plantea analogías sobre el tiempo, la muerte y el poder, a través de los objetos y espacios (Quesada, 2012). La metáfora de la vida en el palacio presidencial como la representación del pueblo bajo su dominio total. García Márquez, hace una analogía del protagonista que fue puesto en el poder por el imperialismo norteamericano, asumiéndose como el salvador de su pueblo, y la llegada de Cristóbal Colón como símbolo de iniciación civilizatoria dominante en Latinoamérica (Blanco, 1981).

Se puede aplicar la idea, simbólica también, desde el psicoanálisis de Carl Gustav Jung (2012), sobre la relación castradora de la madre Bendición Alvarado y su donjuanismo; pues su dependencia emocional no le deja crecer y desarrollar una relación amorosa con una mujer. La figura femenina es para el protagonista, un medio de desahogo de un instinto puramente animal, que confusamente puede creer que es amor.

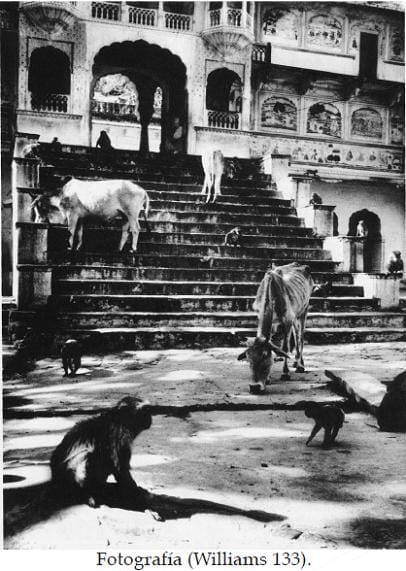

Otra analogía va sobre los animales en relación a las personas que están bajo el dominio del patriarca, ya que los pájaros y propiamente que la madre tenga el oficio de pajarera, es un símbolo de aprisionamiento. Y las vacas, sólo están para ser pastoreadas y ofrecer su leche, su servicio al dueño. La imagen del inicio sobre el cuerpo del dictador en el suelo, y el palacio presidencial tomado por los animales, también es posible hacer su analogía con el despertar del pueblo que destruye lo que lo maltrató y toma el espacio.

Estos símbolos y analogías se pueden apreciar gracias a las huellas del realismo mágico en la narrativa del escritor colombiano. A la influencia de Juan Rulfo en su forma de contar y representar la realidad sociopolítica de un pueblo, un país. En ese cambio constante de voces narrativas, que va de un singular a una pluralidad, y viceversa, sin delinear personajes, pero mostrando, representando elementos esenciales significativos. Lo cual es importante para el objetivo de mostrar la naturaleza del poder y sus consecuencias en el espacio y el tiempo. Porque va del presente al pasado en un mismo espacio, que es principalmente el palacio presidencial. Del presente al futuro mediante la intuición en primera instancia.

Aquí se puede ampliar por dos mezclas de tiempos que son ejes de la narración: la primera es la idea de una eternidad de la situación sociopolítica a través de la ilusoria inmortalidad del patriarca, en la que una pluralidad de voces cuenta

y el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas partes, sabíamos que eran copias de copias de retratos que ya se consideraban infieles en los tiempos del cometa, cuando nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos, como éstos a los suyos, y desde niños nos acostumbraron a creer que él estaba vivo en la casa del poder porque alguien había visto encenderse los globos de luz una noche de fiesta (Márquez, 1975, p. 4)

Y la otra mezcla es el presente del dictador que mira la llegada de las tres carabelas de Cristóbal Colón

abrió la ventana del mar por si acaso descubría una luz nueva para entender el embrollo que le habían contado, y vio el acorazado de siempre que los infantes de marina habían abandonado en el muelle, y más allá del acorazado, fondeadas en el mar tenebroso, vio las tres carabelas. (Márquez, 1975, p. 28)

Bibliografía

Enciclopedia de la Literatura en México. (30 de Noviembre de 2024). Obtenido de Gabriel García Márquez: http://www.elem.mx/autor/datos/1426

Instituto Cervantes. (30 de Noviembre de 2024). Obtenido de Gabriel García Márquez. Biografía: https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/garcia_marquez_gabriel.htm

Quemain, M. Á. (30 de Noviembre de 2024). Letras Libres. Obtenido de El otoño del patriarca, la historia como repetición: https://letraslibres.com/libros/el-otono-del-patriarca-la-historia-como-repeticion/

Fundación Gabo . (30 de Noviembre de 2024). Obtenido de Fundador: https://fundaciongabo.org/es/institucion/fundador

Márquez, G. G. (1975). El otoño del patriarca . Oaxaca, México: Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.

Jung, C. G. (2012). Símbolos de transformación, Obra completa, Volumen 5. Madrid: Editorial Trotta.

Quesada, E. (2012). Objeto, tiempo y colectividad en El otoño del patriarca. Discusiones filosóficas, 245-262.

Blanco, J. J. (1981). La novela del dictador en Hispanoamérica. Cuadernos Hispanoamericanos núm. 370, 85-104.