Comentario crítico de "Los gallinazos sin plumas" de Julio Ramón Ribeyro

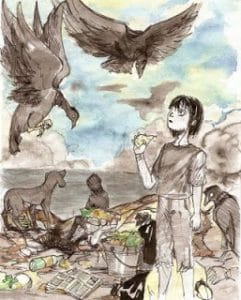

El cuento "Los gallinazos sin plumas", publicado en 1955, es una de las obras más emblemáticas del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, y fundamental dentro del realismo social latinoamericano del siglo XX. Su importancia puede verse por tres vertientes. La primera es en la línea del Realismo literario y su denuncia social, porque el texto muestra una cruda pobreza extrema de los sectores marginados latinoamericanos y la violencia estructural familiar. La segunda vertiente puede ser la ya nombrada corriente literaria del realismo, pero que está influenciada por el naturalismo de escritores como Émile Zola, en el que se muestra a individuos como víctimas de un sistema de miseria, del que es casi imposible salir. La tercera vertiente es sobre las características literarias que lo incluyen al Boom, por su narrativa que comparte similitudes con Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, en el que hay experimentación y crítica social. Y que utiliza una metáfora desde el título, comparando a los niños con los gallinazos, los cuales significan buitres, que sobreviven entre la basura. Esto tiene una connotación de deshumanización a causa de la supervivencia en condiciones extremas. Y la venganza de Efraín puede significar la rebelión contra el sistema opresivo, pero sin una salida real y consistente de la pobreza.

En cuanto a la parte de los temas que el cuento muestra, uno de los ejes centrales es la marginación social, porque expone la pobreza extrema en los barrios de la periferia de Lima, donde niños como Enrique y Efraín se ven obligados a sobrevivir en condiciones indignas, que violan sus derechos como seres humanos.

Aquí se presenta como un símbolo el abuelo Don Santos, quien representa el abuso de poder en el núcleo familiar y la indiferencia total de una sociedad que permite tales injusticias. La figura del cerdo Pascual es el objeto más valioso para el abuelo, que sus nietos, lo cual resalta la deshumanización y la explotación infantil.

En el simbolismo de los gallinazos, que son los buitres sobrevolando en busca de carroña, son el paralelo de los niños marginados que deben ir a la basura en busca de comida. Carentes de afecto, protección y condiciones dignas de vida. Y está el tema mismo de la subhumanización, porque se muestra cómo la miseria afecta no solo físicamente, sino también psicológicamente a las personas. Situación en la que Don Santos, que también pudo ser víctima de alguien más, se ha convertido en el primer eslabón que muestra un sistema insensible, porque en lugar de cuidar a sus nietos, los explota hasta provocarles la enfermedad y la muerte. En el final del cuento, con el sobrevuelo de los gallinazos sobre la ciudad, significa el ouroboros infinito de pobreza, del cual difícilmente hay escapatoria.

Los elementos literarios de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeyro, contribuyen al impacto temático. En la estructura externa, sigue un esquema lineal tradicional con tres partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio, introduce a los personajes: los niños Enrique y Efraín y el abuelo Don Santos, y el ambiente hostil en el que viven. Sigue el nudo, en el cual se desarrolla la historia de la explotación infantil, de gran intensidad en los conflictos. Por último, el desenlace, donde culmina con la enfermedad de Enrique y la venganza de Efraín, que lleva a la muerte del abuelo en el chiquero de su propio cerdo Pascual.

Esta estructura propiamente tradicional, lleva por título: Los gallinazos sin plumas, que como se ha indicado, es una metáfora de los niños desamparados, comparados con los gallinazos que buscan comida en la basura. Sus párrafos se organizan en secuencias narrativas describiendo las acciones de los personajes y el entorno. Contiene diálogos y descripciones, que se intercalan con la narración en tercera persona, destacando el realismo del relato.

En la estructura interna, tenemos un planteamiento, en el que se describe la supervivencia hostil de los niños, obligados a buscar comida en los muladares para el cerdo de Don Santos. En el desarrollo, aumenta la tensión con la convalecencia de Enrique, la tiranía constante del abuelo y la desesperación de Efraín. En el clímax, Enrique está agonizando y el perro Pedro es asesinado por el abuelo Don Santos, lo que desencadena la ira y venganza de Efraín. En el desenlace, la historia termina con la muerte de Don Santos, y el intento por escapar de los niños.

El tipo de narrador de tercera persona omnisciente, permite conocer los pensamientos y sentimientos de los personajes, y las características del entorno. Utiliza un estilo sobrio y descriptivo, con un lenguaje conciso y directo, con un tono crudo.

La construcción de los personajes es representativa de una realidad, por lo que los hermanos Enrique y Efraín, simbolizan la inocencia perdida y la lucha por sobrevivir. Enrique es el más vulnerable, mientras que Efraín es el que tiene la fuerza de rebelarse. Don Santos, muestra a un hombre insensible, explotador, la cabeza de familia que violenta a los más pequeños, para su propio beneficio. Y el cerdo Pascual, es símbolo dual, porque primero es objeto de opresión, y al final, el símbolo de la liberación.

En el espacio, se retrata un ambiente urbano marginal, la pobreza extrema en un muladar de Lima. Un espacio cerrado y opresivo, porque la casa de Don Santos es un lugar de explotación y de carencias, de suciedad. Lo cual se enlaza con otros símbolos, por ejemplo, los gallinazos o buitres, que significan la lucha por sobrevivir, comparándolos con los niños. El cerdo Pascual, como ya se ha dicho, es el sometimiento y la venganza, y la liberación cuando ataca al abuelo Don Santos. La enfermedad de Enrique, es una consecuencia del abuso y la insensibilidad, mostrando la fragilidad humana ante la adversidad.

Al leer este cuento, no se puede evitar asimilar las imágenes y recordar, por ejemplo, la Ciudad de México y otras ciudades pequeñas, en las que se repiten las tragedias y la violencia infantil. Por lo que se indican las siguientes partes: la primera, es la imagen de los niños llegando a un lugar de clase alta para asaltar los basureros y la descripción del narrador, enfatizando que como ellos, hay muchos más haciendo lo mismo en otras partes de la ciudad.

La segunda parte, es esa descripción de los obstáculos a los que se enfrentan para regresar con el motín, que son el personal de servicio de las casas ricas y la policía. Por lo que muy probablemente, quienes forman la punta de la pirámide social, ni se percatan de lo que sucede afuera, y tampoco es de su interés. Además, el hecho de que cuando se ha clareado bien el día, la población infantil marginada, es obligada a desaparecer de las luces de la ciudad.

La tercera parte, es realmente cruda, porque las raciones para el cerdo comienzan a ser insuficientes y el abuelo Don Santos, desarrolla su ira por no poder complacer al animal y la desahoga hacia los nietos, depositando en ellos la culpa de todos los males. Lo que deja ver que, para Don Santos, el cerdo es lo más importante y sus nietos son los medios para un fin.

La cuarta parte que puede hacer llorar al lector, sobre todo si lo ha visto de cerca en ciudades latinoamericanas, es la indiferencia de Don Santos, ante el accidente de Efraín con un vidrio y su infección. En lugar de ponerle atención y buscar la manera de atenderlo dignamente, recurre a una manipulación infantil y deshumanizada, en la que compara su falta de pierna y vuelve a cargar las responsabilidades en los niños para sobrevivir.

La parte final, la citaré:

-¿Dónde está Pedro?

Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro.

-¡No! -gritó Enrique tapándose los ojos-. ¡No, no! -y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta.

-¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué?

El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo.

-¡Voltea! -gritó-. ¡Voltea!

Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo.

-¡Toma! -chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. Pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero.

Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando, con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado.

El cuento, además de recordar la Ciudad de México, en este caso, al mismo tiempo se puede enlazar con la película del español Luis Buñuel Los olvidados (1950), que, aunque este director, autor se coloca en el surrealismo, al lado de artistas como Salvador Dalí, en este filme hay reminiscencias con Los gallinazos sin plumas, de Ribeyro. Luis Buñuel, al igual que Ribeyro, siguió fervientemente el objetivo de hacer una crítica social a la situación indigna, principalmente de la infancia, en los barrios marginales mexicanos. Y fue tan real y certero, que por mucho tiempo fue censurada la cinta en las pantallas mexicanas.

En esta concepción particular, no se logra entender cómo una sociedad llega a convivir con una doble moral, en la que por un lado consideran a los adultos como parte de sus grupos solo si se casan y/o tienen hijos, y por el otro lado, los desatienden, los maltratan obligándolos a trabajar, pedir limosna, sin estudiar, introducirlos en la delincuencia. Algunos, lamentablemente mueren en disputas barriales o de alguna infección sin tratar o mal cuidada, y quienes llegan a la adultez, replican el sistema violento en el que crecieron. Ante estas situaciones, una sociedad que permite el maltrato infantil, necesita con urgencia replantearse su sistema de creencias, la salud mental, el sistema educativo tanto doméstico como externo, y su microsistema económico. Una sociedad que maltrata a sus niños, ha perdido todo rastro de humanización, y para poder avanzar, se necesita recuperar las capacidades que caracterizan a un ser humano sentipensante , las cuales son: ver, escuchar, sentir, pensar, y ayudar.