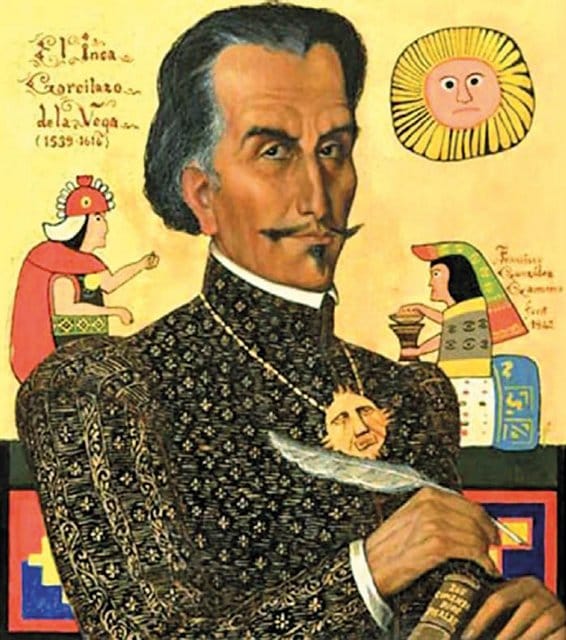

El Inca Garcilaso de la Vega

La aparición del Inca Garcilaso de la Vega en el escenario literario del siglo XVII no puede entenderse sin considerar su profunda condición de desdoblamiento identitario. Nacido Gómez Suárez de Figueroa en el Cuzco en 1539, hijo de un conquistador español y una ñusta (noble inca), fue testigo de una fractura civilizatoria sin precedentes: la caída del Tahuantinsuyo y la imposición del orden colonial. Este hecho marcó no solo su biografía, sino su forma de entender y representar el mundo. Su vida encarna lo que luego los estudios poscoloniales denominarán una subjetividad escindida: un yo que habita simultáneamente dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno.

En este contexto, la escritura de Garcilaso emerge no como simple crónica, sino como un ejercicio de autofiguración y mediación cultural. Escribe para reconciliar una identidad desgarrada por la historia, y en ese acto, su palabra se convierte en un espacio de reescritura de la memoria colectiva del mundo andino. Su obra inaugura así una forma temprana de lo que Walter Mignolo (2007) llamará “pensamiento de la frontera” o “epistemología del sur”, es decir, una forma de saber situada, insurgente y crítica frente a la colonialidad.

El Inca Garcilaso no es un mestizo pasivo ni neutral. Muy por el contrario, su identidad mestiza es un punto de partida para una intervención crítica en el discurso de la historia. A diferencia de otros cronistas criollos, él se nombra como "Inca", reclamando con orgullo una genealogía indígena que no oculta, sino que activa como principio ético y epistémico. Esta decisión es política: reivindica una voz desde el margen, legitimando su autoridad desde la sangre y la memoria.

Su formación en España —luego de su migración a los 21 años— lo conecta con el humanismo renacentista, los valores clásicos y la lengua culta. Sin embargo, esta instrucción no anula su raíz andina. La conjunción de estas dos matrices configura un ideario que busca armonizar el orden indígena con el cristianismo estoico, el recuerdo con la razón, el mito con la historia. Garcilaso no plantea una confrontación violenta entre los dos mundos, sino un espacio de síntesis: su pensamiento es un humanismo mestizo, que aunque idealiza a los incas, lo hace desde una ética de justicia, orden moral y racionalidad.

En Comentarios Reales, Garcilaso afirma: “Yo soy indio por parte de madre, y como tal tengo obligación de decir la verdad por descargo de mi conciencia.” (1609, Libro I, Prólogo). Este acto de conciencia posiciona su escritura como reparación, como gesto ético que atraviesa toda su obra. Su personalidad, por tanto, es la de un testigo del trauma colonial, que no responde con resentimiento sino con una voluntad de traducción cultural. Traducción no solo lingüística, sino simbólica, epistemológica y política.

La primera parte de los Comentarios Reales de los Incas (1609) es la obra más emblemática del Inca Garcilaso. A través de una reconstrucción idealizada del mundo prehispánico, Garcilaso construye una contramemoria frente a las versiones oficiales europeas, que describían a los incas como bárbaros. En esta obra, los incas son retratados como un imperio civilizado, moralmente superior, organizado según principios de justicia, redistribución y piedad. El gesto fundamental aquí es la reconfiguración de la historia. Garcilaso se apropia del lenguaje y los modelos narrativos europeos (como Tito Livio o Plutarco) para legitimar un pasado indígena digno de ser narrado. No es solo memoria: es reivindicación. Recurre a fuentes orales (transmitidas por su madre y parientes incas), pero las articula con retórica clásica, generando una escritura que legitima el saber indígena ante la mirada europea. Esta obra es también un testimonio de lo que Roland Barthes llamaría la "función mitológica del lenguaje": el texto garcilasiano no solo informa, sino que construye símbolos. El Inca deviene emblema de civilización; el pasado incaico, un paradigma de orden social. El uso constante de antítesis (incas virtuosos vs. conquistadores codiciosos) refuerza esta función estructural del discurso.

Publicada póstumamente en 1617, Historia General del Perú revela otra dimensión del Inca Garcilaso: la de historiador de la fractura. Si en los Comentarios aún hay un tono nostálgico e idealizador, en esta obra aparece el rostro más duro del proceso colonial. La ambición, la traición, la corrupción y las guerras civiles marcan una narrativa trágica, en la que la figura del conquistador pierde toda aureola heroica.

Sin embargo, Garcilaso no se convierte en un militante anticristiano ni en un apologeta indígena. Su crítica es profundamente moral: denuncia la violencia de la conquista como desvío del ideal cristiano. En ello se vislumbra una ética estoica, heredera de Séneca, que busca restablecer la armonía perdida. Su fe cristiana y su memoria andina coexisten como polos de un pensamiento dialógico. Esta obra no es solo historia; es también filosofía política y alegato ético.

El Inca Garcilaso inaugura una de las dimensiones más complejas de la literatura latinoamericana: la escritura mestiza como lugar de enunciación crítica. Su obra prefigura lo que siglos después sería llamado “crítica de la colonialidad del saber”. Desde su doble herencia, el Inca cuestiona la idea de un saber único y propone una pluralidad epistémica. En este sentido, Mignolo (2007) lo reconoce como uno de los primeros intelectuales decoloniales de América, pues rompe con el imaginario eurocéntrico sin rechazar la racionalidad: la reorienta.

Garcilaso también es el primer autor que funda una literatura americana consciente de sí misma como tal. Es un pionero de la escritura transcultural, del testimonio, del ensayo histórico. Su legado atraviesa siglos: se le puede leer como antecesor de pensadores como José Carlos Mariátegui, de narradores como José María Arguedas, e incluso de teóricos contemporáneos que escriben desde la interculturalidad y la descolonización.

La figura del Inca Garcilaso de la Vega encarna no solo la síntesis entre dos mundos, sino también la posibilidad de transformar el trauma en proyecto. Su obra no es simple testimonio ni crónica, sino escritura fundacional: de la memoria, de la identidad y del pensamiento crítico en América. Su personalidad mestiza, su ética humanista y su dominio discursivo le permitieron transitar el límite entre lo indígena y lo español sin traicionarse. En su pluma, el mestizaje dejó de ser una herida y se convirtió en un horizonte. La palabra fue para Garcilaso el lugar donde reconciliar lo que la historia desgarró. Y esa palabra sigue siendo, para nosotros, un llamado a pensar América desde sus múltiples voces, memorias y saberes.