Las crónicas de la conquista como documento histórico y literario

Las crónicas de la conquista son testimonio y artificio. En ellas se narran los primeros encuentros entre europeos e indígenas, la fundación de ciudades, las guerras y pactos, las conversiones forzadas, los milagros, las traiciones. Escritas entre los siglos XVI y XVII por soldados, frailes y funcionarios, constituyen una fuente clave para el estudio del proceso de colonización de América. Sin embargo, estas crónicas no son documentos neutros: son textos atravesados por intereses, retóricas y cosmovisiones que construyen un relato funcional al poder colonial. Frente a ello, la historiografía crítica, la etnohistoria, la teoría poscolonial y la literatura contemporánea han cuestionado y resignificado estas narraciones. Este ensayo analiza, con ejemplos concretos, los principales problemas que presentan las crónicas como documentos históricos y literarios, y explora cómo los textos contemporáneos ofrecen nuevas perspectivas para comprenderlas y reescribirlas.

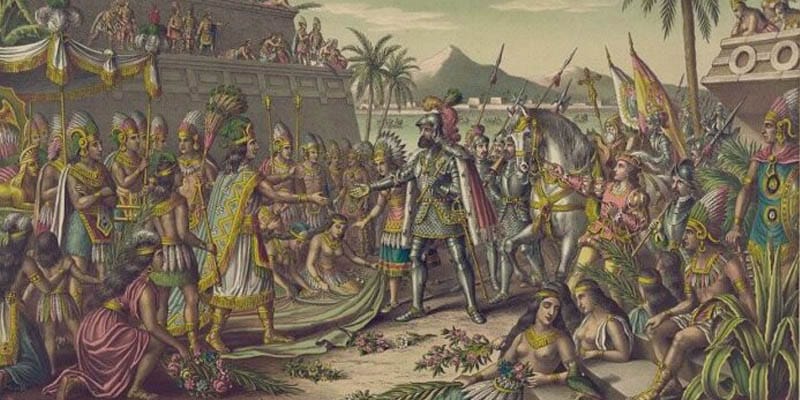

Las crónicas de la conquista fueron redactadas, en su mayoría, por sujetos colonizadores que presenciaron o participaron directamente en los hechos narrados. Su estructura responde a modelos heredados de la historiografía medieval y renacentista, con fuerte impronta retórica, religiosa y política. Un ejemplo emblemático es Hernán Cortés, quien en sus Cartas de relación (1519–1526) no sólo informa al rey Carlos V sobre sus campañas, sino que construye su propia figura como conquistador providencial. La carta del 15 de mayo de 1520, por ejemplo, presenta la caída de Tenochtitlan como un triunfo de la fe y la civilización sobre la idolatría: “La ciudad era tan grande, y su trato y concierto tan admirable, que me parecía que debía de haber alguna cosa divina en ella” (Cortés, 1985, p. 94). Esta afirmación, sin embargo, no impide la destrucción sistemática del mundo indígena. Asimismo, Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1576), critica las exageraciones de Cortés, pero también construye un relato épico, con un enfoque moralizante y nostálgico. En ambos casos, la veracidad del relato está mediada por la intencionalidad del autor, su lugar social, su memoria y sus fines justificatorios.

Otro problema crucial es la ausencia —o tergiversación— de las voces indígenas. Las crónicas interpretan la cosmovisión mesoamericana desde marcos teológicos cristianos, traduciendo dioses, rituales y mitos con categorías occidentales. La Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo (1535) es paradigmática: presenta a los pueblos originarios como “gente bárbara y desnuda” (Oviedo, 1959), incapaces de gobernarse, justificando así la colonización como empresa civilizadora. Este discurso se sostiene en la lógica de la "guerra justa", legitimando la conquista como medio para erradicar la idolatría y salvar almas.

Frente a ello, los textos indígenas o mestizos, como los Comentarios Reales de los Incas (1609) del Inca Garcilaso de la Vega, intentan recuperar la dignidad del pasado andino desde una perspectiva ambigua. Garcilaso idealiza el Tahuantinsuyo como un reino de armonía y justicia, pero filtra su discurso a través de una retórica católica, buscando ser aceptado en la cultura letrada europea. Como señala Rama (1984), la “ciudad letrada” impone su lógica incluso a los escritores americanos que intentan resistirla desde adentro.

Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos enfoques han desarticulado las narrativas coloniales tradicionales. La etnohistoria ha recuperado fuentes indígenas como los códices, los cantares nahuas y los relatos orales. Un caso notable es La visión de los vencidos de Miguel León-Portilla (1959), que traduce textos náhuatl donde se expresa el dolor por la caída de Tenochtitlan: “El sol se oscureció, llovió fuego y piedras, el cielo se partió…” (León-Portilla, 2009). Este lenguaje poético expresa un trauma colectivo que las crónicas españolas no registran.

Por otro lado, la crítica poscolonial y decolonial, con autores como Walter Mignolo, ha problematizado la colonialidad del saber. En La idea de América Latina (2007), Mignolo argumenta que las crónicas son dispositivos epistemológicos que instauran una geopolítica del conocimiento, silenciando saberes originarios. A partir de ello, propone una “epistemología fronteriza” que recupere los horizontes negados por la modernidad colonial.

En el ámbito literario, muchos autores han reescrito la conquista desde una perspectiva crítica. Rosario Castellanos, en su poema Memorial de Tlatelolco, asocia la masacre de los estudiantes en 1968 con la violencia fundacional de la conquista. Abel Posse, en El largo atardecer del caminante (1992), narra el viaje de Álvar Núñez Cabeza de Vaca desde una mirada mestiza, desmontando la figura del conquistador como héroe. Estas relecturas denuncian la continuidad de las estructuras coloniales en el presente.

Las crónicas de la conquista son documentos híbridos, en los que se entrelazan hechos históricos, relatos subjetivos y discursos de poder. Su análisis crítico exige comprender su contexto de producción, sus silencios y sus estrategias retóricas. La historiografía contemporánea, la teoría poscolonial y la literatura han permitido cuestionar estas narrativas y recuperar otras memorias, otras voces. Leídas desde el presente, las crónicas no son solo textos del pasado: son un campo de disputa sobre la representación, la verdad y la justicia en la historia de América Latina.